Carlo Bianchi

Pietra in Via Eugenio Villoresi 24

Richiesta da Mino Steiner

Carlo Bianchi, laureato in ingegneria e attivo nella ditta di famiglia fu membro molto importante del movimento cattolico milanese.. Presidente della FUCI milanese, nel gennaio del 1944 fu tra i creatori de "La Carità dell'Arcivescovo", un centro di assistenza per i diseredati di Milano che presto divenne una copertura per l'appoggio ai perseguitati politici, agli ebrei e alla Resistenza.

“Da Rovida ho sentito che avete tentato una strada per levarmi di qui a pagamento: vi prego di non buttar via così i soldi, sarebbe anche un’umiliazione per me. Dateli piuttosto in carità e il Signore mi farà uscire lo stesso!”

Lettera da San Vittore senza data

“Da Rovida ho sentito che avete tentato una strada per levarmi di qui a pagamento: vi prego di non buttar via così i soldi, sarebbe anche un’umiliazione per me. Dateli piuttosto in carità e il Signore mi farà uscire lo stesso!”

Lettera da San Vittore senza data

Istituto nazionale Ferruccio Parri, fondo Bianchi Carlo, b. 1 fasc. 10

L’eccidio del Cibeno

11 luglio 1944. Campo di concentramento di Fossoli, piazzale dell’appello.

Al tramonto di quel mercoledì si presenta il sergente Hans Haage con un foglio stretto nella mano; fa l’appello nominativo di 71 internati.

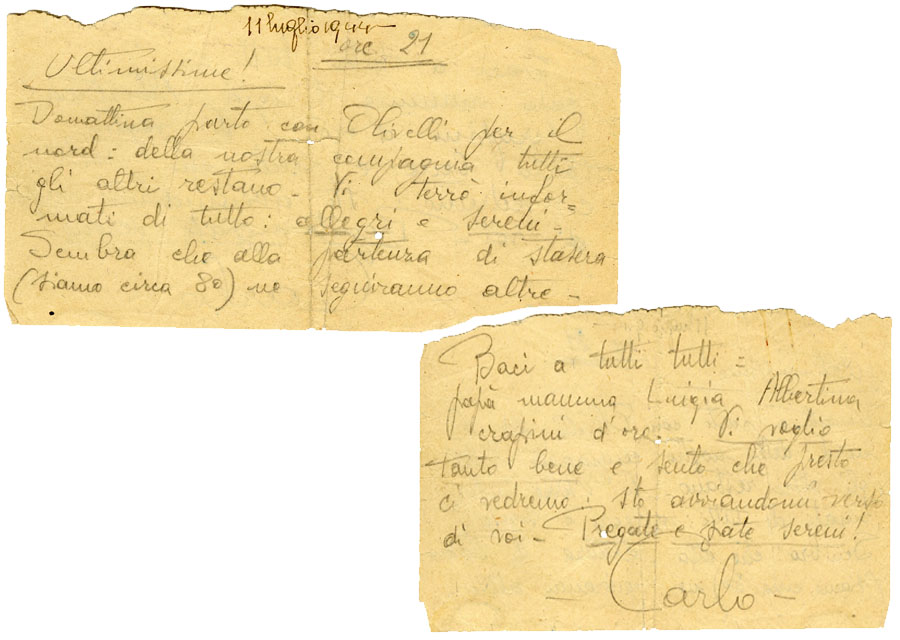

Nel breve discorso tradotto dall’interprete si comunica che i chiamati per nome sarebbero partiti per il Nord; vengono accompagnati poi con i loro bagagli in una baracca vuota per passare la notte. Fra i nomi c’e anche quello di Carlo Bianchi. Quella stessa sera alle ore 21, in un biglietto alla famiglia egli scrive a matita su un foglietto l’ultimo saluto ai suoi cari: «Domattina parto per il nord....Vi terrò informati di tutto: allegri e sereni…..Vi voglio tanto bene e sento che presto ci vedremo: sto avviandomi verso di voi. Pregate e siate sereni! Carlo».

Il mattino all’alba sono chiamati fuori dalla baracca in tre gruppi; i partenti accatastano i loro bagagli sul piazzale. Un primo gruppo di 20 internati viene fatto salire su un autocarro scoperto, seduti sul pianale spalla contro spalla; quattro tedeschi in piedi agli angoli del cassone con i mitra spianati. I bagagli restano dove erano stati lasciati.

Una mezz'ora dopo viene chiamato un secondo gruppo di circa 25 persone.

L'automezzo si dirige verso sud, ma anziché voltare verso la la stazione ferroviaria, tira dritto sulla strada per Cibeno dove si trova il Poligono di Tiro.

La manovra mette in allarme uno dei condannati, Mario Fasoli, che comprende quanto li attende, decide di tenersi pronto a tentare il tutto per tutto.

Giunti al Poligono camminano sul sentiero laterale fino all'ultimo riparo; poco più in là c’è una fossa lunga 20 metri e larga 5, che era nascosta dal terrapieno dove già giacevano i 20 fucilati poco prima.

L’interprete legge la sentenza di condanna a morte motivata come rappresaglia per un attentato a Genova, che ha causato la morte di 7 militi tedeschi, occorso un mese prima.

I militari tedeschi e fascisti italiani si accingono a dare inizio all'esecuzione, in modo da ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Lo schema era quello di sparare un solo colpo alla nuca per ogni due condannati in ginocchio davanti alla fossa in modo che i corpi senza vita rotolassero dentro.

Un attimo prima però Fasoli scambia uno sguardo d’intesa con il suo vicino Eugenio Jemina; si scagliano contro i tedeschi dando il via a una lotta che coinvolge altri morituri permettendo loro di allontanarsi dal luogo della strage, mentre i tedeschi sono impegnati a soffocare la resistenza degli altri condannati.

Il disperato tentativo di ribellione del secondo gruppo è documentato dal disordine alfabetico con cui sono registrati i corpi dal numero 25 al numero 49 nel “Verbale di Esumazione della Pretura di Carpi” effettuata il 17 e 18 maggio 1945. Il numero di esumazione della salma di Carlo Bianchi era il 47, sulla sua camicia macchiata di sangue all’altezza del cuore c’era il foro della pallottola.

Carlo Bianchi

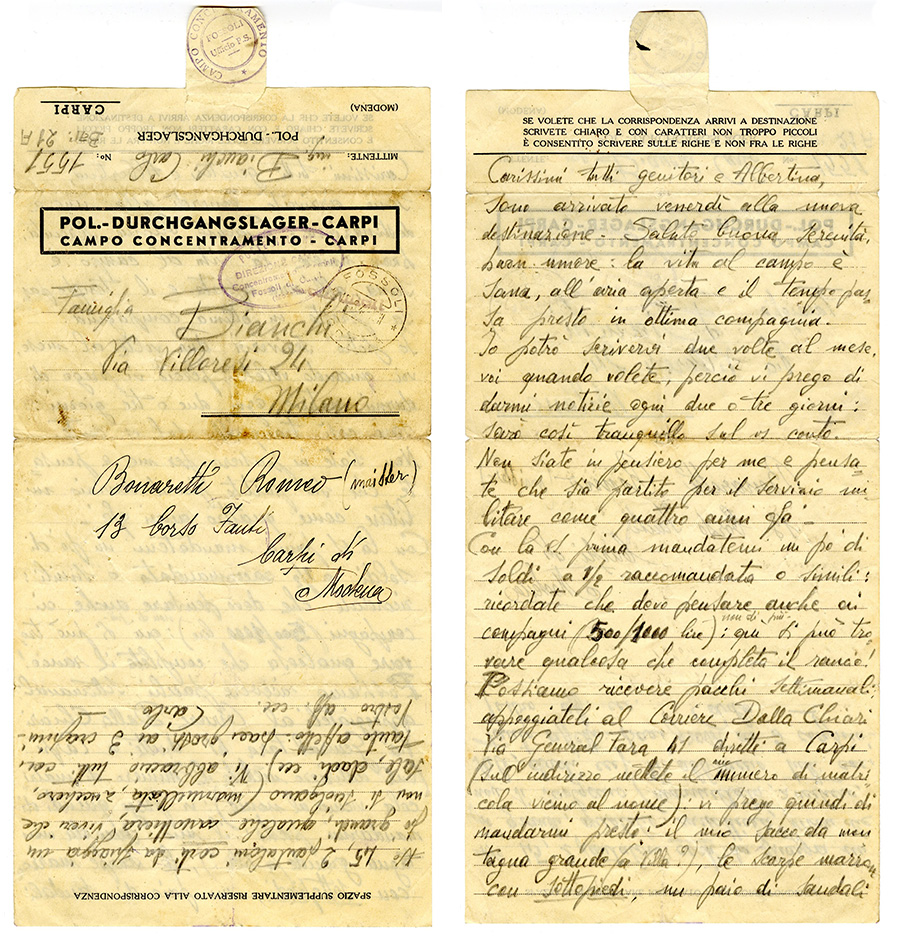

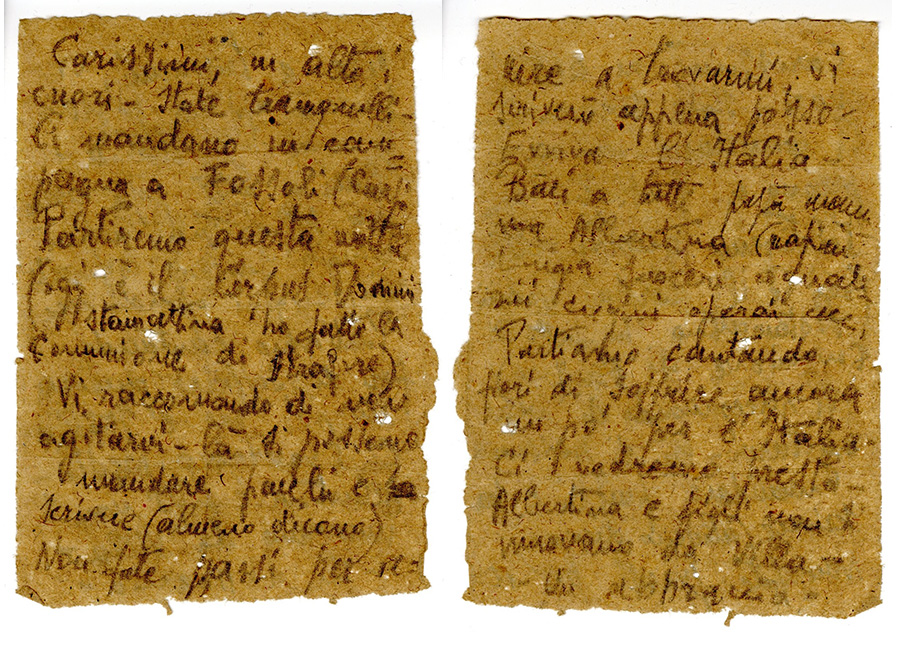

Carlo Bianchi era arrivato al campo di Fossoli dal carcere di san Vittore di Milano l’8 giugno insieme ai suoi compagni di lotta e di ideali arrestati a pochi giorni di distanza gli uni dagli altri. Come molti resistenti fu tradito da uno pseudo-amico che lo invitò il 27 aprile 1944 ad un falso appuntamento in piazza san Babila; al suo posto trovò i militi repubblicani comandati da un certo dottor Ugo, pseudonimo di Luca Osteria, dell’Ufficio di Polizia dipendente dalle S.S. che lo portarono direttamente alla prigione. Nel registro degli internati, della parte del carcere requisita dai tedeschi nel settembre 1943, risulta accanto al suo nome la professione, Ingegnere, il numero di matricola 1978, e cella n. 19 del sesto raggio e riuscì anche a incontrare la moglie e i genitori, attraverso un permesso speciale del direttore del carcere.

Nel corso della detenzione durata circa 40 giorni, riuscì a far pervenire 8 lettere alla famiglia che venivano fatte uscire attraverso persone caritatevoli che si premuravano di portare all’esterno del carcere le missive per i congiunti dei prigionieri. Vista la difficoltà Bianchi scriveva sul fronte del foglio ai genitori e sul retro alla moglie: “Non vi venga l’idea di cedere l’azienda adesso: tenete duro ancora qualche mese, poi vi farò riposare!” e, dietro, alla moglie: “perdonami il grande dolore che per causa mia viene a colpirti: tu sai però che il dolore non è sterile se offerto a Dio con retta intenzione: offriamo insieme al signore le nostre sofferenze perché ne venga tanto bene a tutti, alla Patria, a quelli che ci fanno del male, ai nemici a cui perdono di cuore”[1]

Carlo Bianchi era nato a Milano il 22 marzo 1912, in una famiglia borghese, di profonda fede cattolica, da Mario e Amalia Pomé. Il padre era titolare nel capoluogo lombardo di un’industria cartaria, comprendente una tipografia, che aveva anche una struttura più piccola nel comune di Inverigo, in provincia di Como. L’azienda, nel complesso, aveva oltre un centinaio di dipendenti. La madre coadiuavava il marito occupandosi delle maestranze.

Bianchi frequentò il Collegio San Carlo di corso Magenta dalle elementari alla maturità classica ottenendo la Menzione Onorevole, con insegnanti anche laici e non di fede fascista. Giovanissimo, si iscrisse all’Azione Cattolica, frequentando l’oratorio della parrocchia dei Santi Nazaro e Celso del quartiere della Barona, nella quale si attivò per aprire un circolo giovanile. Diplomatosi in anticipo di un anno, si iscrisse al Regio Istituto Superiore di Ingegneria laureandosi nel 1935.

Nei cinque anni di Università partecipò attivamente alla Fuci (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) partecipando ai Convegni locali e ai Congressi nazionali dal 1932 al 1936, assorbendo lo spirito di giustizia, di verità, di rispetto per l'uomo, non solo in linea teorica ma soprattutto con le azioni, attraverso i temi che venivano presentati e discussi: "Valore dell'educazione filosofica cattolica", "Gli obblighi morali che nascono dal fatto della rivelazione", "La formazione della coscienza morale", "Laicismo e cattolicesimo", "Natura ed entità del comunismo", "Coscienza sociale nella Fuci", "Fine e valore della vita umana", temi che contrastavano e che erano in completa antitesi con la dottrina fascista. Critico verso il fascismo e il nazismo che aveva avuto modo di conoscere durante i soggiorni estivi in Germania negli anni universitari.

Al ritorno da uno dei soggiorni un amico sacerdote, don Carlo Banfi gli chiese: “...di Hitler, del Nazismo, che ne pensi, che ne dicono là? Scosse il capo scoraggiato. O faranno una rivoluzione fra di loro, e sarà terribile, o si romperanno la testa con tutti gli altri...se irromperanno fuori dalla loro terra, bisognerà fermarli ad ogni costo, ma il cozzo sarà duro….” Eravamo nel 1934 o 35, vedeva dunque giusto e fin da allora preparava in sé le idee che poi lo avrebbero animato, tra i primi nell’ottobre del 43...”.

Il sacerdote scriveva queste parole in una lettera del dicembre 1949 all’amico comune dottor Angelo Bianchi Bosisio che sarebbero state usate per una delle tante commemorazioni tenute a Milano in suo ricordo nei primi vent’anni dalla morte.

Dopo la laurea, vinse una borsa di studio per la specializzazione in Macchine Elettriche alla Istituzione Carlo Erba all’interno dello stesso Regio Istituto, attraverso il quale approdò alla Siemens Elettra, dove lavorò fino al 1938 passando poi all’industria paterna, probabilmente per non dovere aderire al Partito Nazionale Fascista. Nello stesso anno sposò Albertina Casiraghi, che rinunciò alla carriera di concertista e insegnante di pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi.

Dal loro matrimonio durato solamente 6 anni nacquero 4 figli, tre maschi e una femmina; Albertina rimase vedova a 31 anni e da allora visse per i suoi 4 figli “amandoli anche per il loro papà”.

In seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943 Bianchi entrò in contatto con il Comitato di Liberazione Nazionale del Collegio degli Ingegneri, compiendo così una limpida scelta di campo. Accogliendo la sollecitazione del cardinal Alfredo Ildefonso Schuster, nel dicembre del 1943, egli fondò la Carità dell’arcivescovo, per – come avrebbe recitato lo Statuto, formalizzato solo nel 1946 – «la assistenza sociale in primo luogo, e medica e legale dei poveri e di ogni altra persona non dotata di mezzi di fortuna, nell’ambito della diocesi di Milano». L’iniziativa, che fu inserita nelle attività fucine, secondo quanto lo stesso Bianchi. scrisse a un amico, assumeva anche un valore prospettico: «Ricorda che è il momento dell’azione, che occorre far presto per arrivare in tempo per arginare con tanto amore la marea di odio che sale da tutte le parti, che l’immediato domani si prepara da oggi stesso e che ogni giorno passato è perduto».

Contestualmente all’attività strettamente caritativa, entrò in contatto con l’Organizzazione Soccorso Cattolici Antifascisti Ricercati; una rete informale messa in piedi da don Andrea Ghettia e alcuni sacerdoti milanesi, che sostenne l’espatrio di ebrei e perseguitati politici, attraverso documenti falsi e l’accompagnamento al confine con la Svizzera. Proprio in quel periodo, dal novembre del 1943 al febbraio 1944 Bianchi ospitò nella sua casa Teresio Olivelli, con il quale preparò il progetto de «Il Ribelle», il periodico clandestino che avrebbe avuto un’importante funzione di collegamento nella Resistenza cattolica, del quali vide solo i primi due numeri. La prima uscita del foglio fu il 5 marzo 1944 con una tiratura di 15.000 copie. I due misero a punto anche lo «Schema di discussione sui principi informatori di un nuovo ordine sociale», che attingeva anche agli appunti che lo stesso Bianchi utilizzava per le conferenze che continuava a tenere in diocesi per i rami intellettuali dell’Azione cattolica. In una di queste, promossa a Cantù, ebbe a dire: «Dovete prepararvi ai nuovi compiti sociali. Dovete lavorare non per conquiste umane, ma per amore dei fratelli che aspettano, che sperano, che anelano a qualcosa di finalmente stabile nella pace e nella serenità».

Una tale formazione ricevuta prima dalla famiglia, profondamente religiosa, in seguito con l'assunzione dei principi che proponevano la crescita e lo sviluppo della persona, intesa come soggetto operante nella società e non come oggetto da disporre a piacere da parte del potere costituito, non poteva che portare il Bianchi a elaborare concetti nuovi in vista dell'imminente ricostruzione e a far nascere alcune opere concrete atte a supplire la latitanza dello Stato.

All'indomani dell'annuncio via radio, l'8 settembre 1943, dell'avvenuto armistizio con le Forze Anglo-Americane all'insaputa degli alleati tedeschi, coloro che erano impegnati nel compito di ricostruire una nuova classe dirigente, ritennero che fosse giunto il momento per l'azione.

Carla Bianchi Iacono

Note:

[1] Lettera alla moglie