Jenide Russo

Jenide Russo

Nata il 23/06/1917 a Milano

Arrestata a Milano il 18/02/1944

Morta a Bergen-Belsen il 26/04/1945

Motivo dell'arresto: persecuzione politica

Anno di posa della pietra: 2019

Detenzione: Monza, S. Vittore

Deportazione: Fossoli, Verona, Ravensbruck, Bergen-Belsen

Trasporto: 70 (partito da Verona il 02/08/1944, arrivato a Ravensbruck il 05/08/1944)

Pietra in Via Giovanni Paisiello, 7

Richiesta da Roberto Cenati

Una giovane staffetta partigiana della cui vita si sa assai poco, ma di cui ci sono giunte 21 lettere che ne ricostruiscono un profilo intenso e accorato.

“Di pure che ho mantenuto la parola di non parlare; credo che saranno tutti contenti di me”

Lettera di Jenide Russo alla madre dal Campo di Fossoli dell’11 maggio 1944

“Di pure che ho mantenuto la parola di non parlare; credo che saranno tutti contenti di me”

Lettera di Jenide Russo alla madre dal Campo di Fossoli dell’11 maggio 1944

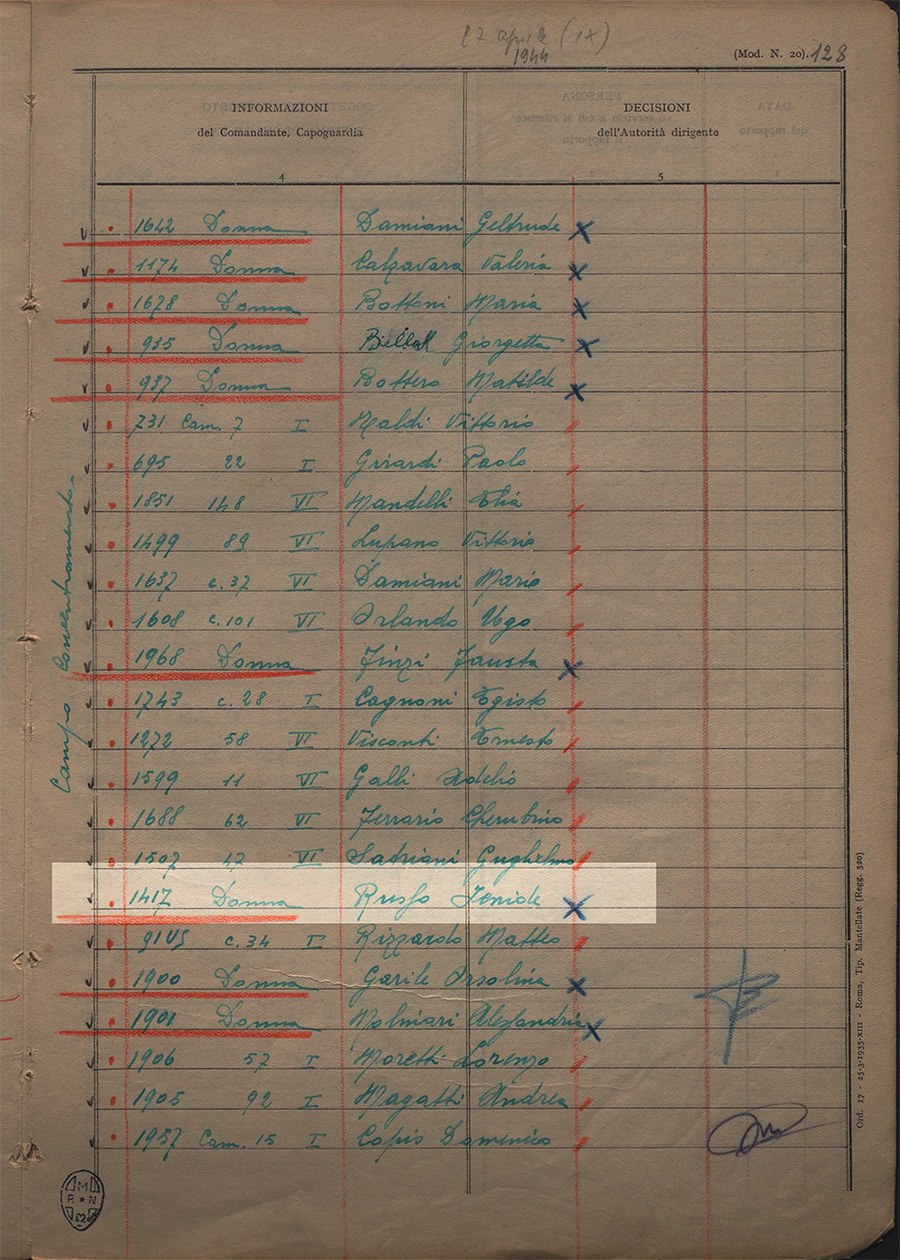

Registro del Carcere di San Vittore, Elenco detenuti, Archivio Museo del Risorgimento, Milano, fondo guerra, busta 555.

La famiglia e l’adesione alla resistenza

Jenide Russo nacque a Milano il 23 giugno 1917, da Salvatore e Alice Augusta Piccoli. Viveva con la madre e due sorelle, Giorgina e Maria, in via Paisiello; del padre non ci sono notizie. Le ragazze avevano iniziato a lavorare molto giovani per contribuire al mantenimento della famiglia. Jenide era fidanzata con Renato Cucchi, giovane partigiano attivo in Valdossola e la sua casa era frequentata anche da Egisto Rubini, uomo con grande esperienza di militanza antifascista, combattente nelle Brigate internazionali in Spagna e poi nella resistenza francese. Rientrato a Milano a Rubini era stata affidata la direzione dei Gruppi di Azione Patriottica (GAP). Fu attraverso queste frequentazioni che Jenide maturò una coscienza politica e iniziò, dall’ottobre del 1943, la sua attività di staffetta partigiana attiva nel distaccamento “5 Giornate” con il compito di fornire armi e munizioni ai partigiani; a questo scopo si faceva cucire nella fodera della pelliccia le munizioni e il materiale esplosivo che doveva trasportare.

L’arresto e la detenzione

Jenide fu arrestata il 18 febbraio 1944; in quegli stessi giorni l’intero gruppo veniva arrestato a causa di un tradimento[1]. In una lettera alla madre mandata qualche settimana più tardi dal campo di Fossoli Jenide ricordava quella giornata: “E ora ti racconto come sono stata arrestata, sono partita alle 8.30 di casa, ti ricordi? Sono andata a prendere delle cose e poi sono andata a portarle a destinazione. Intanto che do la roba mi sono sentita dietro otto persone con rivoltelle spianate: mi hanno perquisita. Poi mi hanno portata in macchina fino a Monza, e lì mi hanno interrogata. Siccome non volevo parlare con le buone allora hanno cominciato con nerbate e schiaffi (non spaventarti). Mi hanno rotto una mascella (ora è di nuovo a posto). Il mio corpo era pieno di lividi per le bastonate; però non hanno avuto la soddisfazione di vedermi gridare, piangere e tanto meno parlare. Sono stata per cinque giorni a Monza, in isolamento in una cella quasi senza mangiare e con un freddo da cani. [...] Poi mi hanno portato a San Vittore.”

Da Fossoli Jenide riuscì a scrivere 21 lettere, di cui solo 4 passarono al vaglio della censura, mentre le altre sono state recapitate a mano grazie alla fitta rete di solidarietà che si era instaurata con i familiari di altri detenuti[2].

Le lettere che Jenide riuscì a spedire da Fossoli sono state un legame concreto con la madre e le sorelle dopo la terribile ansia dl non poter dare notizie del proprio arresto: “Mamma, come mi dispiace di averti fatto passare delle ore così angosciose. Quando mi hanno preso quello che mi faceva più soffrire era il pensiero di te mamma, il dispiacere che tu dovevi provare. Non potevo fare niente per farti avvisare. L’ossessione che potessi ammalarti o disperati per quello che è successo era insopportabile”. (9.5).

Dal carcere di Monza Jenide venne trasferita in marzo a San Vittore, nel braccio dei politici, dove faceva la “scopina”, aiutava cioè a tenere pulite le celle. In un biglietto fatto avere a suor Radegonda da Fossoli Jenide ironizzava sulle proprie capacità: “Ha poi trovato una mia sostituta nel lavare? Forse più brava di me vero?” (7 giugno, recapitata a mano).

Il 27 aprile Jenide fu deportata da San Vittore al campo di Fossoli dove si crearono profondi legami di solidarietà e se ne rinsaldarono altri già nati a Milano “Siamo qui con tutti i nostri fratelli che erano con noi a S. Vittore. Si sta tutto il giorno con loro” (30 aprile, censurata). È la solidarietà tra i reclusi, vittime dei soprusi, della fame e della mancanza di libertà, ma è anche un profondo legame di chi sa di condividere ideali comuni e di combattere una stessa battaglia.

La nostalgia di casa e la mancanza della mamma si facevano sentire fortissime: “Cara mamma, qui io sto benissimo ma sono lontana da te e so che le tue possibilità non ti permettono di venire a respirare l’aria che io respiro: questo mi fa venire la malinconia” (recapitato a mano senza .data). Una fotografia gelosamente conservata stemperava il dolore: “Sono contenta di avere qui con me una fotografia scattata sul nostro pianerottolo. Così mi sembra di essere a casa” (9 maggio, recapitata a mano). La casa è il centro dei suoi affetti, il luogo in cui Jenide sogna di tornare, ma anche, a causa sua, un luogo non più sicuro: “Quello che più mi preoccupava era il fatto che volevano venire a casa a perquisire” (9 maggio, consegnata a mano). Più volte Jenide chiese alla mamma e alle sorelle di mandarle fotografie e più volte pregò la mamma di tenere un diario di quello che accadeva in sua assenza così da poter, al suo ritorno, ripercorrere gli eventi a cui non aveva potuto prendere parte e conoscere nei dettagli la vita quotidiana dei suoi cari. Nelle lettere ci sono sempre saluti per tutti, non solo le sorelle e i cognati, ma le vicine di casa, le amiche, “tutti coloro che cercano di me” (...) “Di ai nostri vicini di mandarmi anche loro qualche scritto”. (6 maggio recapitata a mano). Un mondo prevalentemente femminile che nei difficili anni della guerra si era andato organizzando anche per affrontare meglio le fatiche quotidiane, i bombardamenti, i razionamenti, le paure.

Jenide chiedeva oggetti (nastro, sapone, l’orologio), abiti leggeri, un golf perché il suo era stato rubato a San Vittore, cibo, ma era ben consapevole delle difficoltà economiche della famiglia per averle vissute ogni giorno e si raccomandava che nessuno spendesse soldi per lei, che le mandassero solo ciò che avanzava, che avrebbe restituito tutto appena fosse tornata; “mi dispiace che tu sia costretta a spendere qualcosa. Ma quando verrò a casa, mamma cara, vedrai che ti ricompenserò di quello che fate per me.“ (9 maggio). Con la consapevolezza di chi conosce il valore delle cose e la fatica della vita quotidiana, nell’ultima lettera scritta il primo agosto, alla vigilia della deportazione in Germania confessa alla madre: “Guarda che ho fatto un errorino. Ero a casa e non avevo soldi e siccome ne avevo bisogno ho impegnato la mia borsina rosa e un lenzuolo. Le polizze sono nel secondo cassetto nel pacco di lettere di Franco. Non volevo dirtelo, ma siccome parto, mi spiacerebbe perdere questi oggetti. Se non dovessi ritornare ne potranno godere le mie sorelle”.

Dalle lettere emerge anche una Jenide che ha maturato una nuova e maggiore consapevolezza, alla sorella Giorgina affida incarichi di responsabilità, persone da avvisare, lettere da consegnare, notizie da dare, sempre insistendo sulla necessità di fare grande attenzione. Non è solo una sorella protettiva, è una combattente, una donna che sta pagando le sue scelte con la prigionia “Vi raccomando di stare attenti, nello scrivere, di non dirmi niente della risposta che verrà data in occasione della missione. Stai attenta a quando andrai da Gianni! Mi fido di te Giorgina!” (p. 62 sd).

I ruoli sono cambiati, la semplice operaia e la figlia amorevole e desiderosa di cure si è guadagnata un ruolo diverso grazie alle sue capacità: “Io sono la capo-baracca e non so se riesci ad immaginare tua figlia che comanda” (30 aprile, consegnata a mano). ”Ti immagini tua figlia, sul piazzale del campo, seduta su uno sgabellino, con accanto un caro ingegnere, un dottore, un avvocato, una cara amica, intenta a chiacchierare del più e del meno” (29 maggio). L’orgoglio è dato anche dalla consapevolezza di essere stata all'altezza della situazione. Già nella lettera in cui raccontava dell’arresto Jenide aveva scritto di non aver ceduto alle percosse: “Venivo disturbata tutti i giorni, perché volevano che io parlassi. Ma io ero più dura di loro e non parlavo (nel pacco avevo dinamite)”. Più volte, chiedendo notizie di Renato, si raccomandava che gli facessero sapere che lei non aveva ceduto, non aveva parlato, che si comportava da degna combattente. Per lei era fondamentale che tutti i compagni e le compagne che ancora erano in libertà lo sapessero. A Renato è diretta una sola lettera tra quelle che sono giunte a noi, una delle più intense da cui emerge potente l’orgoglio per il percorso fatto, un’emancipazione di cui lui non aveva avuto modo di rendersi conto: “Carissimo Renato, sono passati parecchi giorni, ma ancora non ho ricevuto tue nuove, come mai? Non credo che tu mi abbia dimenticato. E siccome non so quando potrò vederti, ti prego di scrivermi una lettera, perché così partendo per ignota destinazione avrò un tuo ricordo. [...] Ricordo i giorni lieti passati con te e anche però le belle sgridate che mi facevi. Qui i tuoi compagni mi dicono che sono un buon elemento e questo per me significa molto. Tu mi dicevi che non bisogna mai dire niente alle donne; ma dovevi sapere a che donna parlavi. Tu certo non lo sapevi.” (21 giugno, recapitata a mano)

A giugno cominciarono a circolare voci di deportazione: “Qui si dice anche che c’è la possibilità che ci portino via di qui, in altri paesi. Ma non preoccupatevi per me” (12 giugno, consegnata a mano). Jenide era comunque consapevole di lottare per una causa comune più importante della sofferenza individuale: “Qui corre voce che ci porteranno tutti via, ma non si sa ancora niente. Perciò, ti prego, non spaventarti e se anche verrai a sapere che sono partita, cerca di stare su di morale, come lo sono io. Tanto è inutile soffrire. Debbo seguire la sorte di tutti i miei compagni. Io sono coraggiosa e lo sapete” (19 giugno)

La dimensione di gruppo battaglia contro il fascismo dava a Jenide una immensa fiducia nei compagni di lotta che, ancora liberi, sarebbero riusciti a salvare chi era imprigionato: “impossibile che i nostri non siano capaci di difenderci” (12 giugno) “Qui ci sono i nostri compagni che ci aiuteranno a salvarci” (5 luglio).

Così non è stato: “Carissima mammina - scriveva Jenide il primo agosto - mancano poche ore alla partenza. Io parto per la Germania come già ti ho riferito nelle lettere che riceverai. E ora siamo agli sgoccioli. Non preoccuparti: vedrai che non mi succederà niente di grave. Non pensarci; state allegri e speriamo che tutto finisca presto per poter ritornare presto tra di voi Io vi ricorderò sempre, ovunque andrò, con la tua benedizione, cara mamma.”

La deportazione

Il giorno successivo con il convoglio n. 70 Jenide venne deportata a Ravensbruck. Il ricordo che ha lasciato di lei Maria Arata, lì deportata due mesi dopo Jenide e che abitava a poche centinaia di metri da casa sua, richiama ancora una volta la forza dei legami, la nostalgia per Milano, l’importanza degli oggetti come prova di solidarietà: “Ti ricordo così affettuosa, così incoraggiante in questo nostro incontro fugace quando, dopo la crisi dell’appello, mi sentivo tanto depressa. Mi dici che hai un tesoro nascosto da farmi vedere, mi conduci in un angolo, al riparo da sguardi indiscreti e mi mostri una tua piccola fotografia a Milano in Viale Gran Sasso. È questa via il comune centro della nostra vita e rappresenta tutto il mondo dei nostri affetti. In questa piccola fotografia c’è tutto quello che abbiamo lasciato e che non rivedremo forse più. Grosse lacrime riempiono i nostri occhi. È un attimo. Sentiamo l’urlo della blockova: "Aufstehen" (alzarsi). Eneidina rapidamente fugge lasciandomi nelle mani un paio di calze che è riuscita ad “organizzare” magari sacrificando la sua razione di pane. Così scompare questa fugace, gentile visione della mia vita del Lager, la cui immagine però conservo gelosamente nel cuore.”[3]

Nel marzo del 1945 Jenide fu deportata a Bergen Belsen dove morì il 30 marzo di tifo petecchiale[4].

Alessandra Minerbi

Note:

[1] Luigi Borgomaneri, Due inverni, un’estate e la rossa primavera, Franco Angeli, Milano, 1985, pp.48-56[2] Delle 21 lettere una è diretta alla compagna di lotta Aldina, una alla sorella Giorgina, una al fidanzato Renato, una a Suor Radegonda a San Vittore e le altre 17 alla madre.

[3] Maria Arata, Il ponte dei corvi, Mursia, Milano, 1979, p. 36

[4] Correspondence file, 6.3.3.2 / 84688619, ITS Digital Archive, Arolsen Archives

Davanti alla casa di Jenide Russo è stata posta una targa nel dopoguerra che riporta come data di morte 28 aprile. Tale data è stata tratta da una lettera inviata il 12 maggio 1955 dal Ministero degli Esteri alla famiglia di Jenide in cui si riporta la testimonianza di due compagne di prigionia.